Depuis des millénaires, sTATUES RELIGIEUSES ne sont pas que de simples objets décoratifs. Ils constituent des expressions profondes de foi, des réceptacles du divin et des piliers essentiels de l'identité culturelle. Présents dans les temples, les églises, les foyers et les musées, ces sculptures servent de liens tangibles avec l'intangible. Mais quelle est véritablement la signification de ces statues à travers les diverses traditions religieuses du monde ? Cet article explore en profondeur les rôles spirituels, pratiques et artistiques joués par les statues religieuses, offrant des éclairages utiles aux collectionneurs, amateurs d'art et personnes spirituellement curieuses. Comprendre ces significations peut enrichir notre appréciation pour le savoir-faire qui les sous-tend ainsi que pour les croyances qu'elles représentent.

Pourquoi les statues religieuses sont-elles d'une importance capitale

Les statues religieuses occupent une place centrale car elles répondent à des besoins humains fondamentaux dans la pratique spirituelle :

La tangibilité du divin : Ils constituent un point focal physique pour la dévotion, rendant les concepts abstraits de Dieu, des dieux ou des êtres éclairés plus accessibles et tangibles pour les fidèles.

Aides à la méditation et à la prière : Se concentrer sur une image aide à apaiser l'esprit, guidant les croyants plus profondément dans la prière, la contemplation ou des états méditatifs.

Outils pédagogiques : Avant que l'alphabétisation ne se généralise, les statues agissaient comme des « livres pour les illettrés », racontant visuellement des histoires tirées des textes sacrés, illustrant des paraboles morales et représentant des figures clés de la foi.

Continuité culturelle et historique : Elles sont des témoignages artistiques qui préservent l'histoire, les valeurs et les traditions esthétiques d'une culture à travers les générations.

Qu'est-ce qui définit une statue religieuse ? Au-delà des simples sculptures

Une statue religieuse est toute représentation tridimensionnelle d'une divinité, d'un saint, d'un prophète ou d'une autre figure vénérée, créée principalement dans le but de vénération, de dévotion ou d'instruction religieuse. Contrairement à l'art profane, sa valeur ne réside pas uniquement dans sa beauté esthétique mais dans son iconographie —les symboles spécifiques, les postures ( mudras ), et les objets qu'elles tiennent, qui transmettent des significations théologiques profondes. Les matériaux utilisés—du bois et de la terre cuite modestes jusqu'aux métaux précieux et aux matières modernes polyrésine sont souvent choisis pour leur durabilité, leur beauté et leurs propriétés symboliques.

L'importance à travers les grandes traditions religieuses : un aperçu détaillé

Le rôle et l'interprétation des statues varient considérablement d'une religion à une autre.

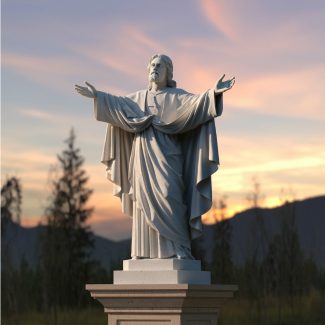

Christianisme : Vénération contre Adoration

Dans le christianisme, l'utilisation des statues est particulièrement répandue dans les traditions catholique, orthodoxe et certaines anglicanes.

Ce qu'ils représentent : Les statues représentent généralement Jésus-Christ, la Vierge Marie et une vaste panoplie de saints. Ils ne sont pas vénérés comme des dieux en eux-mêmes.

Signification et usage : Elles servent de rappels des figures saintes qu'elles représentent. Une statue d'un saint inspire les fidèles à imiter ses vertus et à solliciter ses prières auprès de Dieu. Le crucifix (une statue du Christ en croix) est un symbole central de sacrifice et de rédemption.

Iconographie : Les symboles clés incluent les auréoles (sainteté), les saints spécifiques avec leurs attributs (par exemple, saint Pierre avec les clés, saint François avec les oiseaux), ainsi que le Sacré-Cœur.

Bouddhisme : Des guides sur le chemin de l'Éveil

La statuaire est essentielle à la pratique bouddhique dans toutes ses écoles, de la Theravāda à la Mahāyāna.

Ce qu'ils représentent : Les statues représentent principalement Siddhartha Gautama , le Bouddha historique, dans diverses postures symbolisant sa vie et son enseignement. D'autres figures incluent les Bodhisattvas (êtres éclairés qui reportent le nirvana pour aider les autres) et les divinités protectrices.

Signification et usage : Les bouddhistes considèrent les statues comme des représentations symboliques de l'état d'éveil du Bouddha et de son enseignement ( Dharma ). Elles servent d'aides à la méditation, permettant aux pratiquants de cultiver des qualités telles que la paix, la sagesse et la compassion en eux-mêmes en se concentrant sur l'image.

Iconographie : Postures ( asanas ) comme la posture de méditation, la posture d'enseignement et la posture allongée (parinirvana) sont cruciales. Les gestes des mains ( mudras ) transmettent des significations spécifiques, telles que la protection, l'enseignement ou l'appel à la terre comme témoin.

Hindouisme : Manifestations du Divin

L'hindouisme possède l'une des traditions les plus riches et les plus complexes de statuaire religieuse.

Ce qu'ils représentent : Statues ( murtis ) sont perçues comme des formes physiques ( avatars ) des innombrables divinités du panthéon hindou, telles que Shiva, Vishnu, Lakshmi et Ganesha. Elles ne sont pas simplement symboliques mais sont considérées comme des récipients temporaires de la présence divine .

Signification et usage : Dans les temples et à la maison les sanctuaires, murtis sont au centre de la pūjā (adoration). Par des rituels, la divinité est invitée à habiter la statue. Les fidèles offrent de la nourriture, de l'eau, de la lumière et de l'encens au murti comme moyen de communion directe avec le dieu.

Iconographie : Chaque détail est symbolique — les multiples bras tenant des armes ou des outils signifient la puissance divine, le troisième œil représente la sagesse, et le véhicule ( vahana ) de chaque dieu porte un sens particulier.

Autres traditions

L'islam : L'islam sunnite et chiite mainstream interdisent généralement la création de statues représentant Dieu, les prophètes ou des êtres vivants afin d'éviter l'idolâtrie ( shirk ). L'art religieux met plutôt l'accent sur des calligraphies magnifiques, des motifs géométriques et des arabesques.

Le judaïsme : Tout comme l'islam, le deuxième commandement interdit les « images taillées », ce qui a donné une riche tradition d'art aniconique. Les objets rituels tels que le chandelier (Menorah) ou les rouleaux de la Torah sont centraux, mais pas les statues de personnages.

Comment sont créées et utilisées les statues religieuses ? L'art de la dévotion

La création d'une statue religieuse est souvent en soi une pratique spirituelle.

Le processus : Traditionnellement, les sculpteurs se conforment à d'anciens textes canoniques (par exemple, le Shilpa Shastras dans l'hindouisme) qui définissent des règles précises concernant les proportions, les postures et les symboles afin de garantir la conformité théologique de l'iconographie.

Consécration : Dans de nombreuses religions, une statue n'est pas considérée comme sacrée avant de subir un rituel de consécration. Dans l'hindouisme, il s'agit de la Cérémonie de Prana Pratishtha au cours de laquelle la présence divine est invoquée dans l'idole murti . De même, les statues chrétiennes sont souvent bénies par un prêtre.

Pratique quotidienne : Du bouddhiste allumant de l'encens devant une statue du Bouddha au catholique récitant le rosaire devant une figure mariale, les rituels quotidiens rendent plus personnel le lien entre le fidèle et le divin.

La perspective du collectionneur : Une appréciation au-delà de la foi

Pour beaucoup, les statues religieuses sont collectionnées en tant qu'œuvres d'art ou objets culturels.

-

Avantages :

Richesse culturelle : Ce sont des chefs-d’œuvre de sculpture, représentant l’héritage artistique d’une région et d’une époque.

Ambiance spirituelle : Même dans les foyers laïcs, on les utilise pour créer un espace propice au calme, à la réflexion et à la curiosité intellectuelle concernant les cultures du monde.

Investissement : Les statues anciennes et les modèles modernes bien conçus peuvent constituer des investissements précieux.

-

Inconvénients et points à considérer :

Sensibilité Culturelle : Il est essentiel d’acquérir et de manipuler ces objets avec le respect dû à leur contexte culturel et religieux d’origine.

Authenticité : Le marché propose des répliques et des contrefaçons. Une recherche approfondie sur le style, l'iconographie et l'origine est essentielle.

Prise en charge des biens matériels: Des statues faites de matériaux comme polyrésine sont idéales pour les collecteurs en raison de leur haut niveau de détail, durabilité et résistance à la décoloration et à la rupture , ce qui les rend parfaits pour une exposition et une conservation à long terme. Les matériaux comme le bois ou le bronze peuvent nécessiter des soins plus spécifiques.

Conclusion: Un langage universel de forme et de foi

Du sourire serein d'un Bouddha au regard compatissant de la Vierge Marie, les statues religieuses parlent un langage universel de la recherche de sens et de connexion de l'humanité. Ils sont de puissants conduits de la foi, des œuvres d'art de maîtrise et des trésors culturels durables. Qu'elles se trouvent dans un temple animé, dans une église calme ou dans une collection privée, leur signification résonne, nous rappelant les diverses et profondes façons dont les humains cherchent à visualiser et à honorer le sacré.

Table des Matières

- Pourquoi les statues religieuses sont-elles d'une importance capitale

- Les statues religieuses occupent une place centrale car elles répondent à des besoins humains fondamentaux dans la pratique spirituelle :

- Christianisme : Vénération contre Adoration

- Bouddhisme : Des guides sur le chemin de l'Éveil

- Hindouisme : Manifestations du Divin

- Autres traditions

- Comment sont créées et utilisées les statues religieuses ? L'art de la dévotion

- La perspective du collectionneur : Une appréciation au-delà de la foi

- Conclusion: Un langage universel de forme et de foi